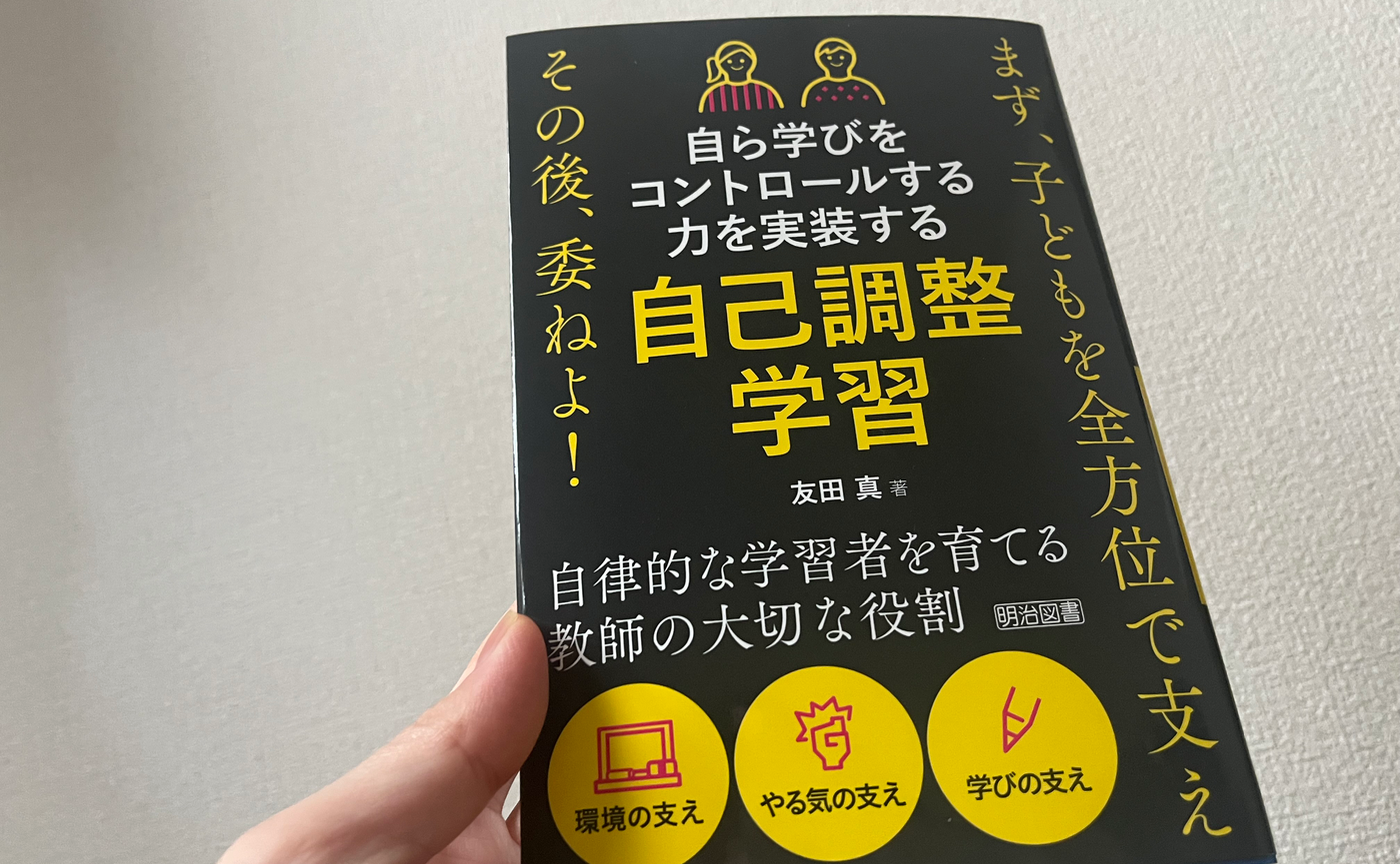

先生ハウス恒例のプレゼント企画で友田真先生の自己調整学習本をいただきました🎁

樋口万太郎先生、いつもありがとうございます。

今回この本の希望申し込みをしたのは、最近よく聞く新しく出てきた教育用語ではあるけれど、実際のところどんな学習場面や活動を意味する言葉で、従来学校現場でなされている学習と何が異なってどこが新しいのか少し懐疑的な気持ちもあったからです。

そんな私の疑問を払拭するように、「はじめに」部分で友田先生はこう仰っています。

自己調整学習を展開するのは、子どもたちであり、目の前の子どもたちは興味も得意なことも一人一人違うのです。それなのに、「こうすれば、どの子も自己調整学習ができるようになる」などという明確な方法があるとしたら、その方が怪しいです。

そもそも自己調整学習は、方法論ではありません。理論体系です。

私は、「メタ認知や動機づけ、学習方法などの要素について、こうすれば学習者自身が学びをコントロールしやすくなるのではないかと整理されているもの」と理解しています。

〜中略〜

「学習方法を子どもが選択すれば、自己調整学習になる」など、表層的な面が先行して広がり、教師が大切にしなければならない深層部分は軽視されてきているのではないかと危惧しています。子どもに任せただけでは、子どもたちは育ちません。

少し長い引用になりましたが、ここを読んでから身構えていた気持ちを和らいで読み進めることができました。この本で学べることはハウツーなどではなく教師の在り方で、支え方で、役割をここを始点にして自分が見つけていくものだと感じました。

本編は、環境、やる気、学びという3段階で支えが

書かれており、これは自己調整学習に限らず、学校で行われる学習や生活で得ていく学び全てが通る道だなと感じました。

まず、自らの学びをコントロールするのだから独学になるのではなく、学級の雰囲気や教師と子ども・子どもと子どもの関係性も重要であること。

ここで登場するのが、先日のセミナーでもお世話になった、北海道の公立小学校勤務の山田洋一先生の掲示物を用いた実践です。(知らずに読んでいて驚きました!)@やあまん

教師が、「できない」「まちがい」を否定しない、むしろ大きな成長のチャンスと捉える環境を整えていくことは、子どもたちが学びをコントロールする力を高めるためにも、大切な役割です。

上のような意図で、子どもたちに説明したうえで安心感を与える「もちろんOK」の掲示をされるなどの学級経営の基盤があるからこそ、その後に繋がります。一方的に教師がよかれと思って進めるのではなく、子どもと共有しながら価値づけながら浸透していくことが大切であるという流れは、読んでいて頷くことが多かったです。

やる気の支えの章、学びの支えの章においても、子どもに合わせた場を設定し目的を共有して進めることは変わらず、まさに表紙に書かれたメッセージに沿った説得力のある言葉と自分の頭を行ったり来たりしながら読むことができる本でした。