問いと問題、課題はとても似通った言葉で、はっきりと整理していなかったです。

頭の中にぼんやりと区別をしていましたが、今回言語化してみようと思います。

言葉ですので、主張する方によって違ってくるかと思います。

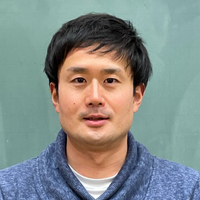

問題とは、厳然と現れてくる具体的なできことだと考えられます。

直面している問題で、解決することが求められています。

しかし、問いは、解決するというよりは考え、仮説なり、言説なりを表すことで世の中の見方・考え方が変わっていく可能性があります。

例にも上げましたが、クラスで問題がありました。

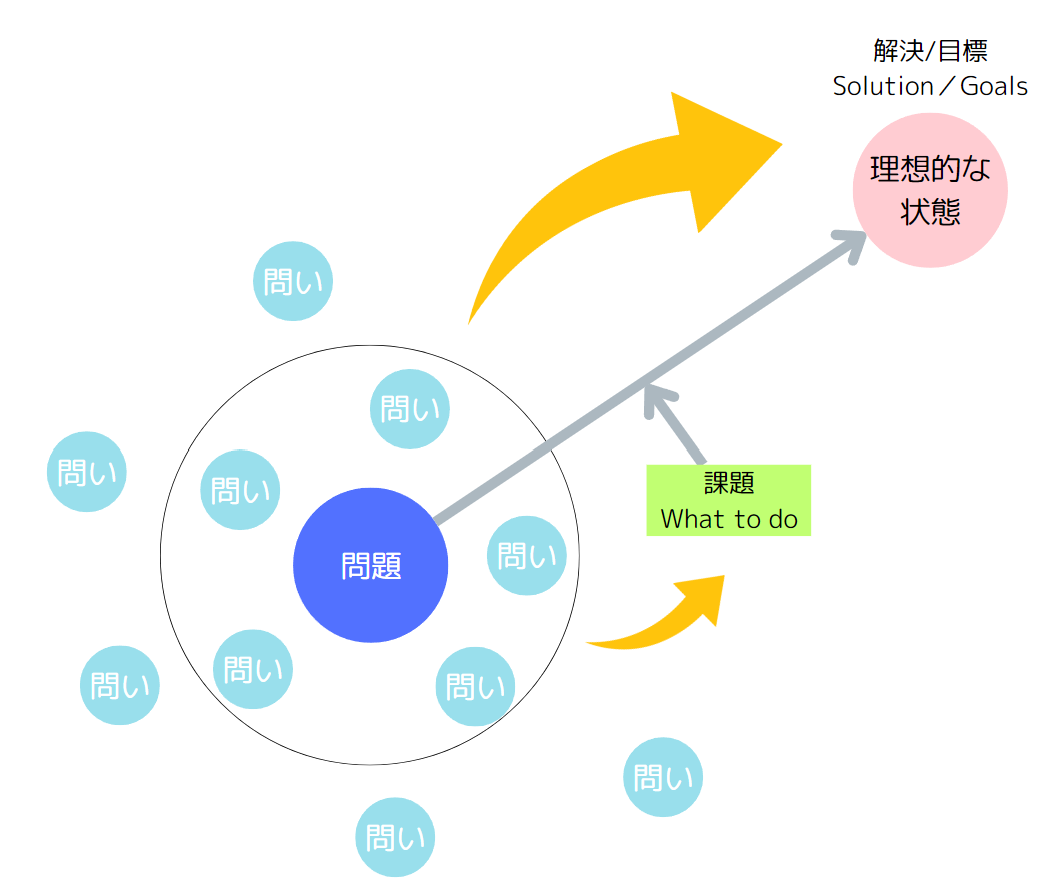

その問題に対して、いろいろな問いが生まれます。

クラス会議、学級会を開けばいろいろな問いが生まれたり、意見が生まれたりするでしょう。

それは、物事には奥行きや多角的・多面的な側面があるからです。

解決できる問いもあれば、抽象的で解決できない問いもありそうです。

なぜ、問題が起こったのか。

そもそもクラスとはなにか?と本質をつく問いがあったり。

そして、問いには拡散的させ、そして収束させる意味もあります。

それが課題となり、解決への方向づけを行うイメージです。

ですから、問題を課題として扱っては問題があります。

例えば、クラスの問題をすぐに解決に結びつけるのではなく、そもそもクラスとはどういう空間なのかという問いのもと、みんなが楽しく暮らすための空間を作ろうが課題になります。

そこを抜かしていくと、問題解決への道がみえず、遠回りしたり、収束しなかったり、何について話しているのかわかりません。

ですから一つのモデルを示すのであれば

①問題の認知→②問いの拡散、問いの収束→③課題の設定→④議論・探究→⑤解決とった感じでしょうか。

しかし、各教科によって異なるのがまた面白いです。

無理に一般化せず、その教科の深い部分へいく過程をしっかりと明確にする必要がありそうです。

各教科があるということは各教科特質がある。

だからこそ学ぶ必要があります。

一般化して、思考回路を固定化するのは注意が必要です。

まさにつれづれなるままに書いてしまいました。