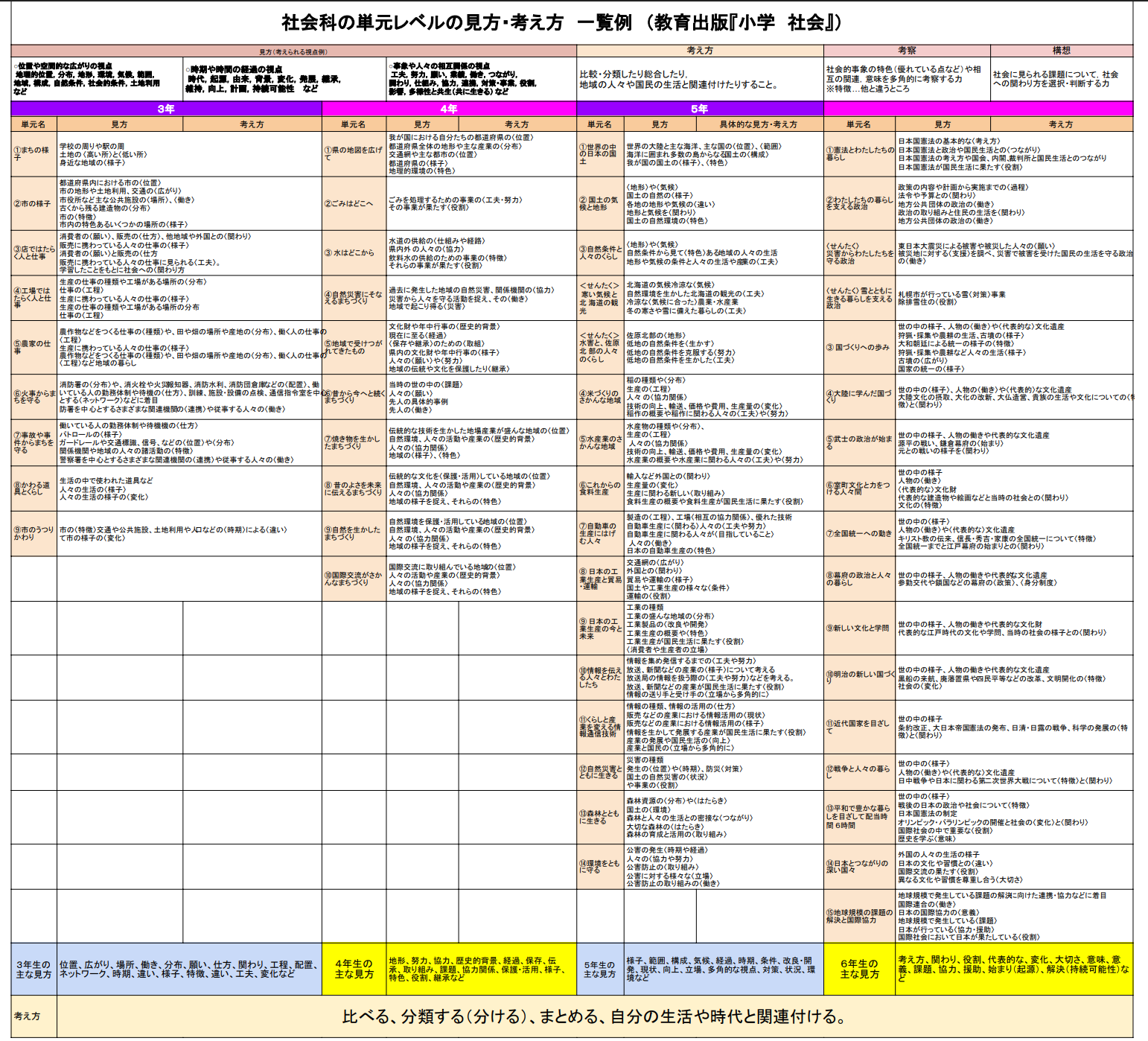

先日、社会科の「見方・考え方の一覧」を研究部に提案しました。

国語や算数の先生方からは好意的な反応をいただけた一方で、社会科については「少しわかりづらい」「がちゃがちゃしている」とのご意見をいただきました。

原因を振り返ると、従来の表には「見方」だけでなく「考察」「構想」といった要素まで盛り込まれていたため、かえって理解しにくくなっていたのだと思います。

そこで、今回思い切って修正を加えました。

まず第一に、一覧を「見方のみに限定」したことです。

さらに、学年ごとにメインとなる見方を一つに絞り込み、中心的に示すようにしました。

これにより、「私は○年生だから、この見方を働かせよう!」と子どもたち自身も教師も、学習の焦点を明確にできるようになるはずです。

注意点①

ただし、この使い方には注意点もあります。たとえば、5年生の欄には「様子」「範囲」「構成」「気候」「経過」「条件」「対策」など、その学年で特徴的に扱う見方を列挙しています。しかしこれは、5年生ではそれだけを見ればよい、という意味ではありません。3年生の「分布」「地形」といった見方も、場合によっては必要になります。つまり、学年ごとのメインの見方はあくまで特徴を示すものであり、それ以外を排除するものではないということです。

注意点②

また、この一覧に載っていない見方は間違いなのだ、と考えてしまうのも誤りです。見方は本来、各教科に固有の視点であり、課題解決や目的に応じて柔軟に働かせてよいものです。むしろ、子どもたちや教師が新しい見方を発見することも、大切にしていきたいと思います。

このように整理したことで、一覧はずっとすっきりしましたし、実際に活用しやすくなったのではないでしょうか。

たとえば、最近は「見方カード」を作って授業で使う先生も見られますが、どの見方をカードにするかの参考資料としても役立つと思います。また、研究授業の単元プランを考える際に、その学年で特に意識したい見方を共通理解として確認できる基盤にもなるはずです。

参考・引用文献 教育出版『小学 社会』 令和6年度版