今回の投稿は、私自身の個人的な研究・実践となります。まだまだ試行段階ですが、記録として残しておきたいと思い、投稿させていただきます。

■ 本校の目指す子ども像は「自立した学習者」

本校では、子どもたちを「自ら学び、自ら考える力をもつ、自立した学習者」へと育てていくことを目指しています。そうしたビジョンのもと、私のクラスでは、教科書の付属ワークシートを活用しながら、自学型・協働型の学習展開に挑戦してみました。

自作のワークシートを活用すればよいのですが、だれでも簡単に実践できるものはないか、思案しているところです。そのために、すでにあるものを活用しようとしました。

■ 自学と協働をつなぐコラボノート

今回の実践では、学習サポートアプリ「コラボノート」にワークシートを貼り付け、子どもたちがグループで協働的に学習を進められるようにしました。

それぞれのグループは、自分たちの学習課題に向き合いながら、必要な情報を整理し、意見を出し合い、スライド形式で課題の解決に取り組みました。子どもたちは自分たちで話し合いながら、課題に対応する“答え”を探していきます。

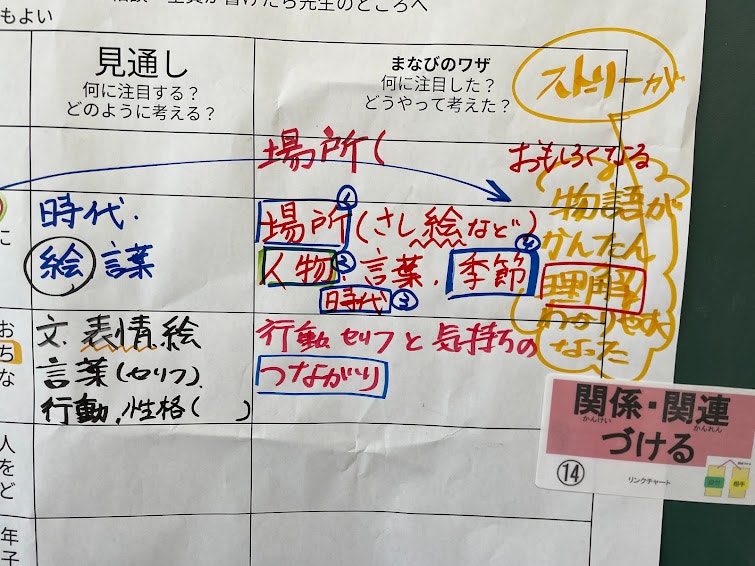

■ 学級全体での検討と「見方・考え方」の明確化

完成したスライドは全体に共有し、クラスみんなで検討します。

・このスライドは課題にきちんと対応しているか?

・相手に伝わる表現になっているか?

・別の視点から見るとどうだろうか?

といった視点で意見を交わしながら、必要な「見方・考え方」をクラス全体で明確にしていきました。

■ 単元プランへの反映と自己調整学習の推進

こうして明らかになった見方・考え方は、単元プランに教師が記載するとともに、子どもたち自身にも書き加えさせます。こうすることで、自分たちの学びの道筋を**「見える化」**し、次なる学習へとつなげることができます。

これはまさに、「自分たちで問題を解決する力を育てる」学習展開であり、自己調整学習へとつながる実践の一歩と感じています。

■ 今後に向けて

もちろん、まだまだ課題もあるかもしれません。例えば、

協働の中で誰がどう学びにかかわっているか

自分の学びとして定着しているか

といった点については、今後さらに精査していく必要があると感じています。

ですが、子どもたちが「自分たちで課題を読み取り、解決の方法を見いだし、表現する」という一連の流れを経験していくことには、大きな価値があると考えています。

今後も、こうした実践を少しずつ積み上げていきたいと思っています