自己調整学習では、自由に教室を移動し、関わります。

どうしても、なかよしこよしで関わる人が出てきます。

これは自然な現象だと思います。

だからこそ、指導できると思います。

事前に、関わることの重要性については、授業開きなどで伝えることが大切です。

そうすることで、そうだった!!

と子ども達の理解も早いですし、それまでによさを実感することがあるからです。

それについては、以前の投稿で紹介させていただきました。

公平さがとても大事

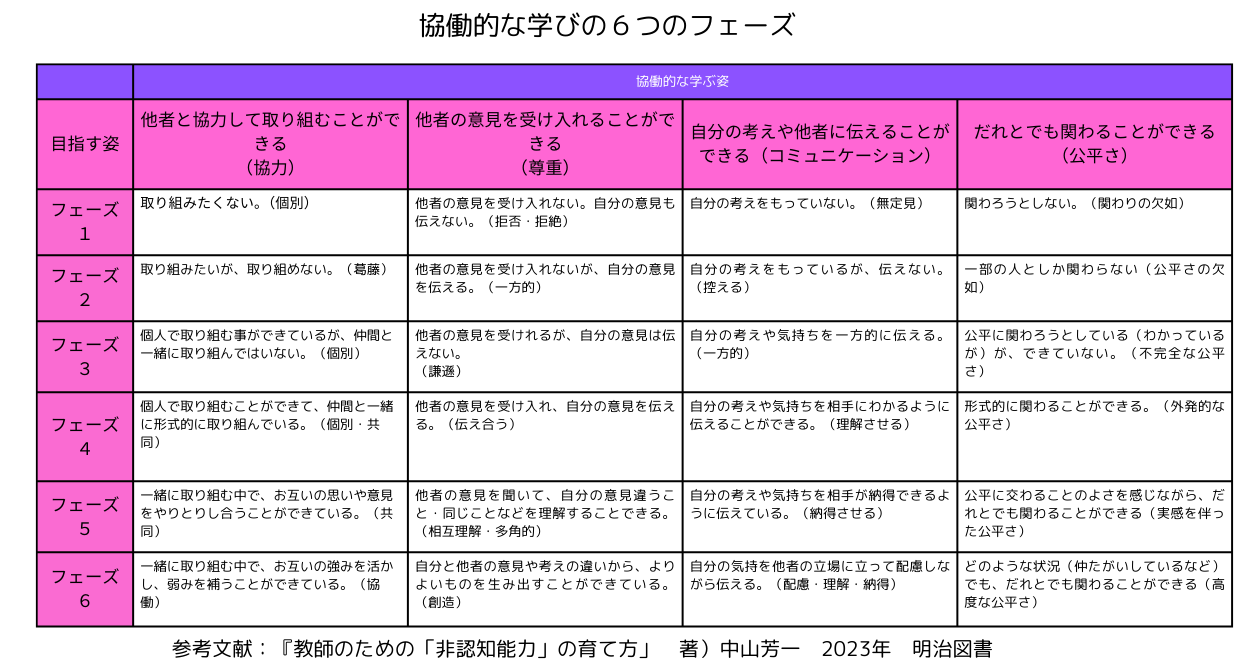

学習において、以下のような協働について示させていただきました。

6つの段階が想定されるかと思います。

特に大切だと感じるのが、右端の「だれとでも関わることができる(公平さ)」です。

偏りのある関わりはつまり、援助行為の偏りにつながりかねません。

援助行為が偏れば、学び合うという空間がいびつなものとなり、学習効果、子ども達の心理的安全性は担保されません。

ですから、心の部分である公平さについて教師は観察することが大切だと感じます。

本投稿もそこにフォーカスして述べています。

特に、子ども達は「フェーズ2:一部の人としか関わらない(公平さの欠如)」が多くなる傾向にあります。

無意識に、仲の良い人と関わったり、関わることができない人がいます。

特にわかっているが、関われない子(フェーズ3:公平に関わろうとしている(わかっているが)が、できていない。(不完全な公平さ))も多いのかと思います。

これについては、多様性の重要性を説明すること。

そして、アクティビティ、レクなどの身体、遊びを通して、関わることの良さを実感させることが大切だと感じてます。

上の「協働的な学びの6つのフェーズ」について、校内研究のために作成しました。

私の主観が入っています。

しかし、一つのものさしを提案できているのではないかと感じています。

ご意見いただけると嬉しいです。