先日、今年度初めての特設授業が行われました。私ではなく、3年生の担任の先生が担当してくださいました。授業は社会科で、学習課題に対する見通しの場面では、子どもたちから多くの「見方・考え方」に関わる言葉が自然と出てきました。

これは、これまでの学習の中で見方・考え方が少しずつ蓄積されてきた成果であり、それが新たな学びに生かされているのだと感じました。

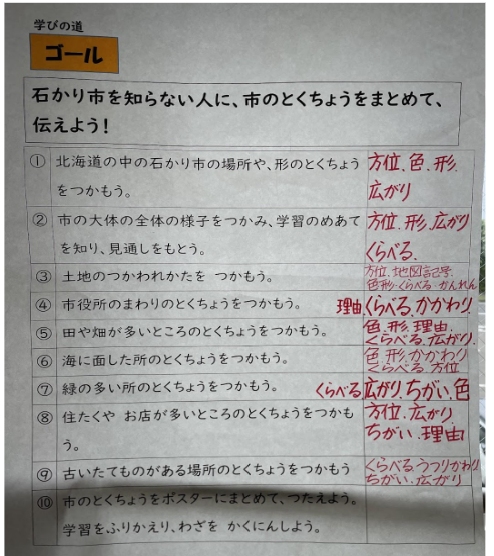

ふと教室の窓際を見ると、単元プラン(その先生は「学びの道」とされていました。)が掲示されており、各時間においてどのような社会科の見方・考え方が働いていたのかが、わかりやすく示されていました。

たとえば――

1時間目では「方位」「色」「形」「広がり」

7時間目では「比べる」「広がり」「違い」「色」

といったキーワードが見られました。時間が異なっても、同じような見方・考え方が繰り返し使われており、子どもたちがこれまでに身につけたスキルを生かして、学びを深めている様子がうかがえます。

このように、

「どこに注目したのか」

「どのように考えたのか」

を子どもたち自身が意識できるようにすることで、見通しや振り返りがより豊かで多様なものになっていくはずです。学習は一度きりで終わるものではなく、積み重ねの中でスパイラル(螺旋)状に発展していくことが大切です。

こうした視点は、日頃から当たり前に行っている先生にとっては「そんなものか」と思われるかもしれません。しかし、指導案や授業検討の場においては、授業の1時間だけに目が向き、これまでに蓄積してきた学びをどう生かすかという視点がやや希薄になっていると感じることがあります。

授業は、その1時間だけで完結するものではありません。これまでの学びの積み重ねがあってこそ、意味のある学びが生まれます。私自身も含めて、「学習の連続性」や「蓄積された見方・考え方」を意識し、子どもたちの自己調整力を育む授業づくりを、これからも大切にしていきたいと思います。

2025/07/29 12:36