はじめに、この投稿では、メモのようなものになるかもしれません。

ただ、自己調整学習(自律学習)を行ったときに感じたものを整理してみました。

客観的なデータに基づくものではありませんが、

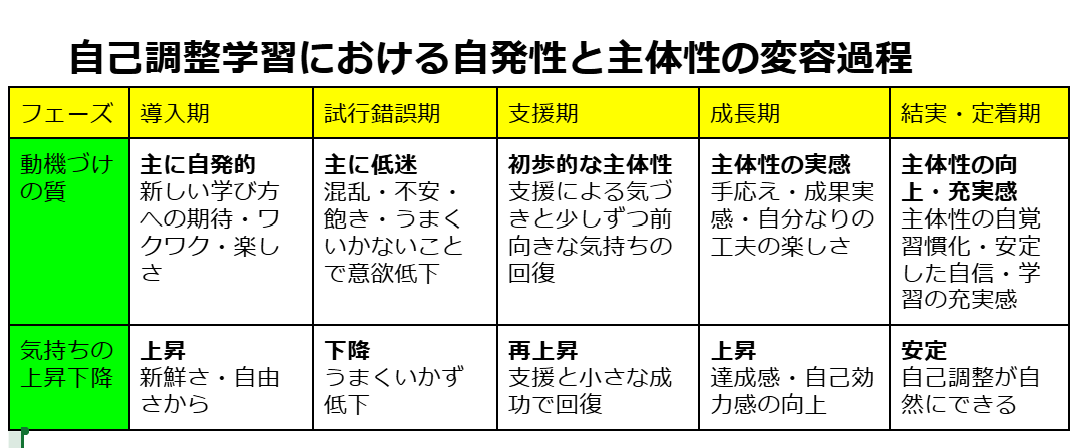

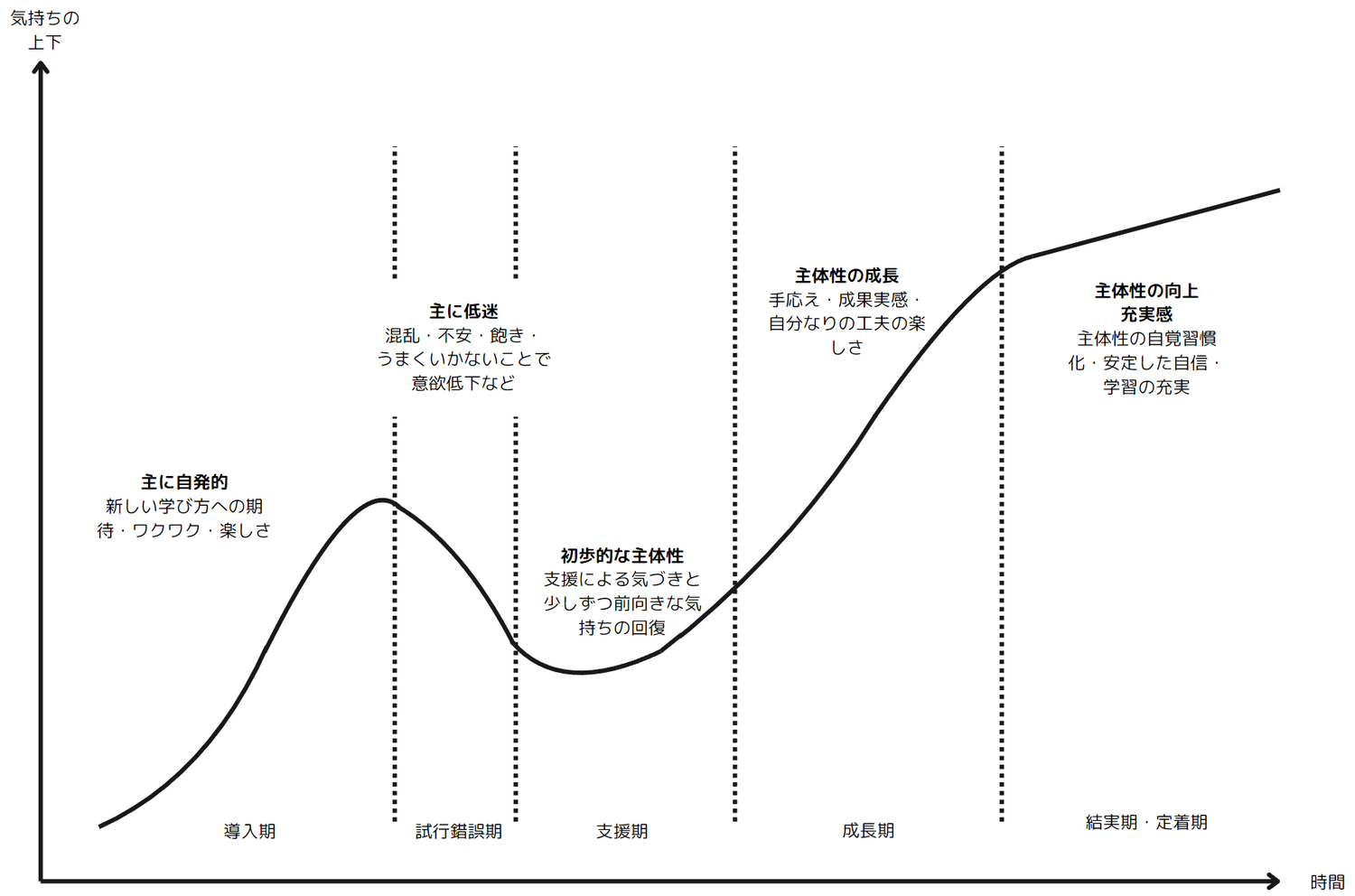

自発と主体という動機付けの質を今回は問題にしてみました。

自由な学習をさせると子どもが一見すると活動的になります。

いきいきと活動するでしょう。

これが主体的な学びだ!!と教師は思ってしまいます。

私自身がそうでした。

しかし、それは、あくまでの自発的なものです。

つまり、主体的な学びではないということです。

つまり、自律学習を取り入れてみたものの、意欲の落ち込みが見られます。

なんだ、自律学習はむずかしい。

一斉学習に戻そうと考えてしまうかと思います。

しかし、そうではなく、その先に主体性があることをこの投稿でははっきりとさせたいと思いました。

そこで、以下のように整理してみました。

【導入期】新しい学び方への期待

自己調整スキル(計画・ふり返り・目標設定など)を学び始めます。

「なんか面白そう」「自分で決めていいの?」という前向きな気持ちが先行します。しかし、モチベーションは高めだが、まだスキルとして定着していません。

【試行錯誤期】成果が出ず、モヤモヤ・飽き・不安

実際にやってみるが、どう実行すればいいか分からず戸惑うこともあります。

学習内容への集中が薄れ、「やり方の方ばかり気になる」、計画倒れ・形だけのふり返りになりがちになる可能性もあります。

【支援期】支えられながら再挑戦

導入期に行ったモデル提示、他者との共有、問いかけによって再構築していきます。

また、学ぶということはどういうことなのかを話し合うことも大切だと感じます。

これについては以前、投稿しました。

「こうすればいいのか!」という気づきが生まれる

小さな成功体験とともに、自分で「学び方を選ぶ」意識が芽生えていきます。

⑥【成長期】自己調整スキルの定着と再浮上

スキルが身につき、ようやく「内容の理解」にも余裕が出てくる

飽きや困難にも柔軟に対応できるようになる

ここが、自発的な学びから、主体的な学びへの大きな転換です。

自分の学びを振り返ることで、内容の理解が深まっていく

以下のようなカードを使って、主体的な学びへと転換することが大切だと感じます。

⑦【結実・定着期】自己調整の自動化と学びの伸び

計画→実行→振り返りが自然にできる

学力も回復・向上へ

この学力の回復、向上についてはまた別で投稿しようと思います。

「学びが自分のものになってきた」と実感

新しい課題にも「どう取り組むか?」を考えられる

学びの質が変わり、自律した学習者へと変容